LIFE & CULTURE

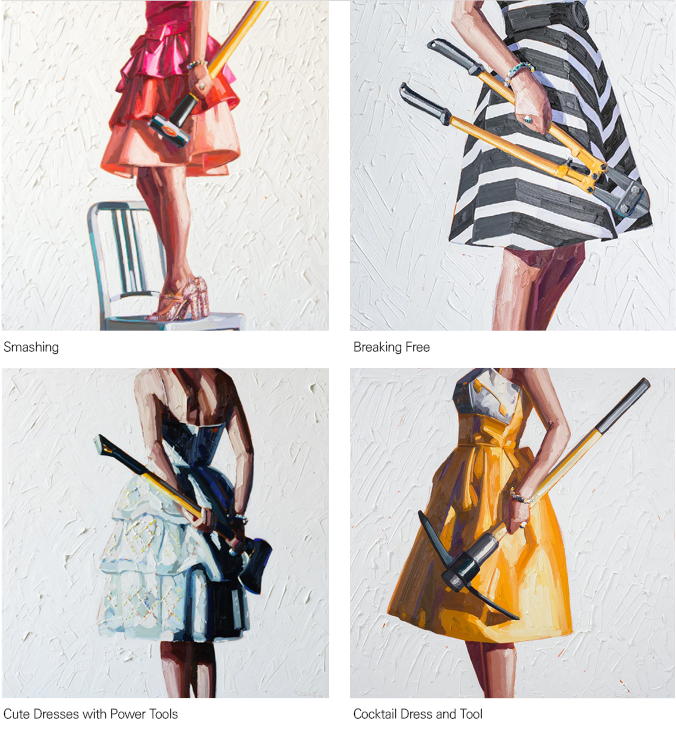

[툴 & 아트] 하이힐 위의 전기톱, 미국 작가 켈리 림츤

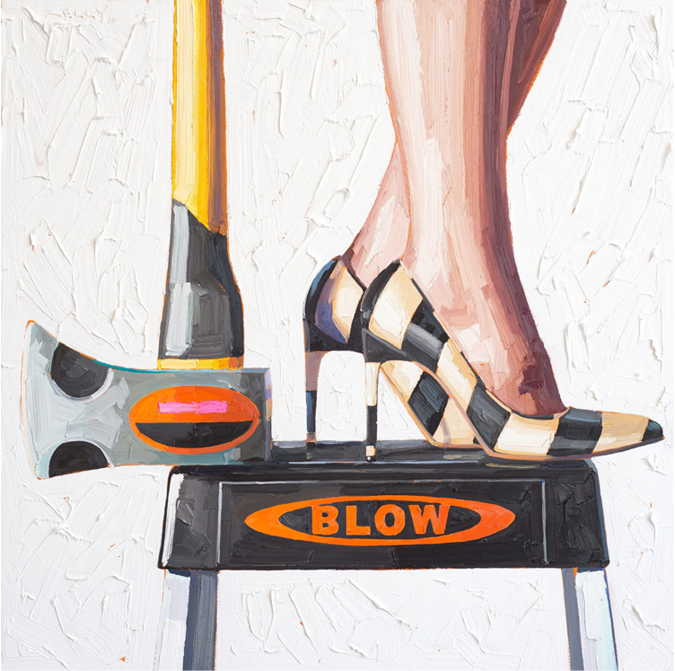

드레스 자락이 흩날리는 순간 손에는 전기톱이 들려 있다. 매끄럽게 빛나는 하이힐과 묵직한 공구가 묘한 긴장감을 선사한다. 작가 켈리 림츤의 작품은 낯섦과 동시에 매혹적이다. 여성성과 힘, 장식과 실용, 아름다움과 강함의 충돌이 만들어내는 매력. 그녀의 작품을 감상해 보자.

미국 작가 '켈리 림츤'의 작품에는 언제나 화려하게 차려입은 여성과 그 손에 쥐어진 묵직한 공구가 등장한다. 드레스 자락은 부드럽게 펼쳐져 있고 손끝에는 전기톱, 도끼, 해머 등의 공구들이 강렬하게 빛난다. 그녀의 작품 속 공구는 단순한 소품이 아니다. 캔버스 한가운데에 자리하며 작품의 무게 중심을 잡고 동시에 강력한 상징성을 표현한다. 여성성을 대표하는 드레스와 남성적 노동의 이미지를 지닌 공구가 같은 화면에 존재하면서 강렬한 대비를 형성해 낸다. 그리고 그 대비 속에서 이야기는 만들어진다. 결국 그녀의 작품은 하나의 선언처럼 읽힌다. “여성에게도 힘이 있다. 공구를 쥔 손이 남성의 전유물이 아니듯 드레스를 입은 손 역시 망치를 들 수 있다.” 하는 선언 말이다.

켈리 림츤은 1967년 미국 미시간 주 플린트에서 태어났다. 자동차 산업으로 유명한 도시에서 자란 그녀는 처음엔 패션 디자인을 전공했지만 곧 색과 질감에 대한 매력에 빠져 회화로 전향했다. 두꺼운 유화 물감의 질감으로 화면을 채우는 그녀의 캔버스는 단순히 보여지는 것에서 그치지 않고 감각적으로 다가와 관객을 압도한다. 작가는 유화 물감의 농밀한 색감과 실크스크린의 정교함을 자유롭게 넘나들며 회화와 판화의 경계를 허물고 자신만의 독창적인 세계를 구축했다. 이러한 배경은 화려한 드레스와 묵직한 공구를 함께 배치하는 독특한 화풍의 토대가 된다.

켈리는 인물의 얼굴을 그리지 않는다. 얼굴이 드러나면 그 그림은 특정한 누군가의 초상화로 읽힐 수 있기 때문이다. 그로써 관객은 자신을 작품에 투영하기보다 남의 이야기로 받아들이게 된다. 그러나 얼굴을 지워버리면 상황은 달라진다. 그림 속 여성은 세상 모든 여성이 될 수 있고 관객은 자신을 그 자리에 대입하게 된다. 공구를 들고 있는 여성이 나일 수도 있고 내 옆의 친구일 수도 있으며 우리의 어머니나 이웃일 수도 있다. 얼굴이 없는 켈리 림츤의 작품은 단순한 장면 묘사에 그치지 않고 모든 여성에게 건네는 상징적 자화상이다. 얼굴 없는 초상은 보편성을 획득하고 작품 속 공구는 모든 여성이 쥘 수 있는 힘의 은유로 확장된다.

그녀의 작품에서 공구는 메시지를 전달하는 매개체로 역할한다. 켈리 림츤은 공구를 통해 ‘여성 역시 세상을 바꾸고 만들어내고 지탱하는 힘을 가진 존재’라는 사실을 보여준다. 공구는 남성적 노동의 상징으로 여겨져 왔지만 그녀의 그림 속에서는 드레스를 입고 하이힐을 신은 여성의 손에서 빛난다. 작가의 작품은 단순한 반어법이 아니다. 그것은 현실을 향한 도전이자 여성성에 대한 새로운 정의로 읽힌다. 드레스를 입고도 하이힐을 신고도 전기톱을 들 수 있다는 당당함. 바로 그것이 켈리 림츤 작품이 말하고자 하는 바다. 작가는 공구를 통해 여성이 가진 힘을 드러내고 그 힘이 아름다음과 양립할 수 있다는 메시지를 전한다.

켈리 림츤의 작품은 우리에게 공구를 다시 생각하게 만든다. 망치, 드라이버, 톱 같은 익숙한 공구들이 단순히 작업을 위한 도구가 아니라 사회적 메시지를 전달하는 언어가 될 수 있다는 사실을. 그녀는 공구를 통해 여성의 강인함을 시각화했고 그로써 공구는 새로운 의미를 획득했다. 드레스와 공구는 대조가 아닌 공존이다. 아름다음과 힘이, 장식과 실용이, 여성성과 권력이 하나의 캔버스 안에서 조화를 이룬다. 그녀의 그림은 공구가 단순히 ‘무언가를 고치는 도구’가 아니라 ‘세상을 고치는 수단’이 될 수 있음을 우리에게 말해준다. 켈리 림츤은 붓과 물감으로 우리에게 묻는다. “당신은 어떤 공구를 들고 세상 앞에 설 것인가?”

글 _ 이대훈 / 참고자료 _ design-milk.com / 자료사진 _ 켈리 림츤 홈페이지