간 이식 적합 판정이 내려졌고 1월 30일로 수술날짜가 잡혔다. 그 동안 아내의 병세는 더더욱 악화됐다. 병원 침대에 누워 나란히 수술실로 들어가면서 부부는 “몇 시간 후 눈을 뜨면 모든 게 다 끝나 있겠지”라고 생각했다. 하지만 불행히도 상황은 그렇지 못했다.

절망 속 희망만 외치다

수술실에 들어가 전신마취 후 개복까지 했건만 이식은 끝내 이뤄지지 않았다. 지방간이 문제였다.

“절망이었습니다. 암담했죠. 배는 아픈데, 아무것도 달라진 것이 없다니. 그 후 2~3일 동안 의욕이 없었어요.” 김 사장이 당시를 회상하며 읊조렸다.

“저도 실망이 컸어요. 소위 말하는 ‘멘붕’이었죠. 근데 저보다 남편이 더 큰일이었어요. 남편 병실을 찾아가 다른 방법이 곧 생길 것이라고 위로해줬죠.”

아내의 위로는 남편에게 가장 큰 힘이 됐다. 그리고 그에게 다시 일어설 힘을 줬다.

“집사람이 면회를 다녀간 뒤 힘내야겠다고 생각했어요. 며칠 후 퇴원을 해 간 이식 수술로 유명한 아산병원으로 집사람을 옮겼어요. 반드시 아내를 살려야겠다고 생각했어요. 아내에게도 늘 좋은 생각만 할 수 있도록 연애시절, 자식 이야기, 재미있는 이야기만 들려주며 긍정적 마인드를 상기시켜주려 노력했어요.”

이런 남편 덕분일까. 병원을 옮긴 후 상태가 더 나빠졌는데도 아내의 삶에 대한 의지는 의사도 놀랄 정도로 강했다. 눈의 황달증세는 선명한 노란색처럼 보일 정도로 심해졌고 간수치도 점점 나빠져 의식이 있는 게 이상하다며 환자의 강한 의지에 다들 혀를 내두를 정도였다. 하지만 아내는 결국 혼절했다.

“갑자기 잠시지만 정신을 잃었어요. 덕분에 병원 입원 때 신고해 둔 장기기증센터 기증순위가 껑충 뛰었어요. 우선순위가 된 거죠. 그리고 기적이 찾아왔어요.”

아슬아슬, 위태위태한 순간에 희소식이 날아 들었다.

순위가 오른 상태에서 2주가 지나면 기증받을 기회조차 사라진다. 이는 다시 말하면 가망이 없는 환자로 판명돼 죽음만을 기다린다는 것을 뜻한다.

“뇌사자가 발생한 겁니다. 2월 13일로 수술날짜가 잡혔어요. 오후 5시에 아내는 수술실에 들어갔고 40분이 지나서야 수술이 시작됐어요. 그리고 다음날 새벽 5시가 돼서야 수술이 끝났죠.”

김 사장은 12시간 가까이 되는 수술시간 동안 자신의 이름이 불리지 않기를 간절히 바라고 또 바랐다. 이름이 불린다는 것은 수술도중 뭔가 잘못됐다는 것을 뜻하기 때문이다.

“수술실 밖 보호자 대기실에서 빌고 또 빌었어요. 긴 수술 시간동안 지켜보면서 수술도중 보호자의 이름이 불린 환자는 뭔가가 차질이 있다는 것을 뜻한다는 것을 알았거든요. 저희에겐 세상에서 제일 긴 12시간이었습니다.”

수술은 무사히 끝이 났다. 수술 후 김 사장은 화상으로 중환자실에서 자고 있는 아내와 만났다. 마취가 풀리지 않아 곤히 자고 있는 아내를 보고나서야 안도의 한숨을 쉬었다.

남편, 아내 친구들의 통신원 되다

김 사장에겐 오전 10시, 오후 3시, 30분씩 주워지는 화상 면회시간이 아내를 만날 수 있는 유일한 시간이었다.

“첫날 상태가 안 좋으면 간호사가 집사람을 깨우지 않는다고 했는데 일어나 있더라구요. 수화기 목소리에 반응을 하며 손도 흔들고... 경과가 좋아 3일 후 격리병실로 옮기게 됐습니다.”

면역력이 떨어진 아내는 외부공기는 유입되지 않고 내부공기만 배출되는 격리병실로 옮겨졌다. 보호자가 환자를 만날 때도 매우 엄격했다. 소독가운을 입고 24시간 마스크를 쓰고 들어 가야했다. 보호자는 병실에서 식사를 할 수도 물을 마시는 것도 허락되지 않았다. 2주간 조심하고 또 조심해야하는 상황이 이어졌다. 당연히 외부인의 출입은 보호자 외에 철저히 금지됐다.

“남편이 저와 제 친구들을 이어줬어요. 제 친구들 전화번호를 다 알아내 카카오톡 그룹채팅방을 만들고 제 안부를 궁금해 하는 친구들을 위해 제 소식을 실시간으로 전달했어요. 사진도 전송하고 동영상도 찍어 보내고, 덕분에 친구들은 제 소식을 멀리서도 알 수 있었죠. 나중에 알았는데 수술 전 병실에 친구들이 매일같이 방문했는데 이게 다 남편이 혼자 있으면 제가 우울해할지 모른다며 와서 수다 떨고 놀아주라며 부탁을 한 것이더라구요.”

격리병실에서 2주, 일반1인실에서 일주일 더 보낸 후에야 아내 임씨는 남편과 함께 집으로 돌아왔다. 발병 사실을 안 후 3개월 정도가 지나서야 다시 돌아오게 된 집이었다.

돌이켜보니 가족애가 두터워진 시간

김 사장과 아내 임씨가 병원에서 사투를 벌인 동안 13살, 11살 아들 둘은 고모집에 맡겨졌다.

“어린 아들들에게 아내의 병을 알리는 것이 좋을까 고민했었어요. 충격을 받지 않을까 걱정을 했구요. 집안에 아이들을 돌봐줄 사람도 없는 상황이라 그리했었죠.”

아내 임씨는 아이들에게 직접 그동안 있었던 이야기를 알려줬다. 어린 아이들이지만 아들들도 그동안 엄마에게 심상치 않은 일이 일어나고 있었다는 것을 눈치는 채고 있었던 것 같다 고 설명했다.

아직 면역력이 약하고 이식된 간의 거부반응을 안심할 수 없는 상황이라 아내 임씨는 함부로 밖에 외출하지 못한다. 쉽게 피로감도 느끼고 하루에 먹어야만 하는 약만 해도 십여 가지다. 때문에 현재 남편 김 사장은 아이들에게 아빠인 동시에 엄마의 역할도 거뜬히 해내고 있다.

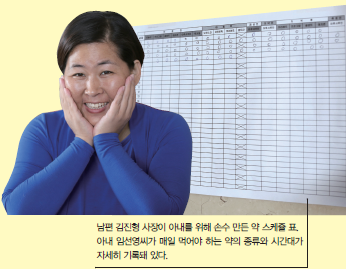

“아이들 챙기는 것은 늘 제 역할이었는데 남편이 다 해주고 있어요. 덕분에 남편 출근시간은 늦어졌죠. 아침을 먹이고 등교까지 시켜야 하니까요. 제 약 먹는 시간도 잊지 말라며 표를 그려 벽에 붙여놨어요.”

이번 일을 계기로 김 사장과 아내는 가족의 소중함과 건강의 중요성을 깨달았다고 했다.

“그냥 말로만이 아니라 남편과 아들에 대한 더 애틋하고 소중함을 느낄 수 있었어요. 또 건강이 없으면 다 소용이 없구나 하고 깨달았구요. 가장 소중한 거였는데 너무 소홀히 했구나 하고 말이죠. 남편도 아마 그랬을 거예요.”

“12월 이후로 술을 안 먹게 됐어요. 덕분에 저도 건강해졌구요. 가족애가 더 생겼죠. 아내에 대한 고마움은 말할 것도 없구요. 만약의 경우를 생각했다면... 어이구, 끔찍합니다. 이제 아내를 괴롭히던 윌슨병은 사라졌어요. 이식으로 흔적조차 없어졌죠. 완치인 것이죠. 정말 행복합니다.”

환히 웃으며 서로를 바라보는 김 사장과 아내의 눈길에서 듬뿍 담긴 애정을 느낄 수 있었다.